(人民网)中医研究在国际化道路上又有新进展。近日,《Science》合办期刊《Research》特约发表了北京泰济堂中医医院总院长、中医专家张克镇关于人体空间的最新研究成果——《人体中的空间及其医学意义》(The Significance of Physiological Spaces in the Body and Its Medical Implications),填补了医学界对人体空间研究的空白。

论文作者张克镇表示,人体空间研究具有十分重要的意义。通过对人体空间的深入研究,有助于科学解读当前存在的一些医学疑难问题,正确诊治并更有效防治疾病,特别是对医源性疾病的预防;同时也有助于揭示中医经络的本质,更合理地解读中医与针灸治疗原理,使之符合现代科学研究的规律,有效建立中西医融合汇通的桥梁,促进中西医学的沟通与融合。

人体空间亟待纳入医学研究视野

当前,医学界对人体空间的研究尚处于近乎空白的阶段。张克镇认为,个中原因或在于习惯性的思维方式使我们过度关注实体,而忽略了人体空间的存在。他表示,人体空间应被作为医学基础理论纳入研究视野,对人体空间的研究,对于我们认识生命规律与疾病规律有着非常重要的意义。

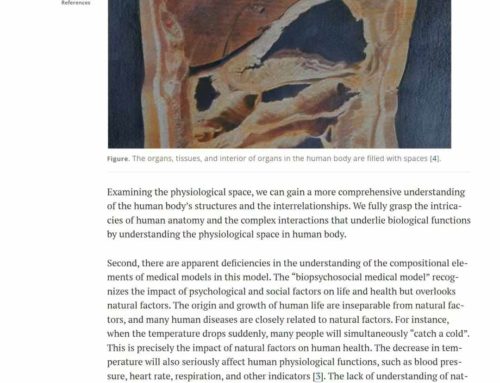

在以往认识人体组成结构时,人们只是关注了人体结构中可分割、有明确物质组成、可以量化的实体结构,如器官、组织、细胞、分子等,但是同样重要的另一组成部分却被忽略了——存在于人体中的空间。从哲学的层面来看,对人体空间的忽略,必然会导致医学基础理论的严重缺陷。

张克镇表示,从人体结构来看,空间广泛存在于人体之中,如鼻腔、耳道、口腔、肠道、肺脏等,均被气态空间所充满并与人体外围的自然空间相通。这些空间对于正常新陈代谢及功能发挥有着重要作用。具体来说,人体空间是人体及其器官、组织、细胞等体现功能的场所;是内环境物质交换与能量供应的通道;是代谢废物排出的通道;是信息传递的通道;是人体内环境与外环境沟通与协调的通道。

针对人体空间上述五个作用,张克镇分别进行了深入论证。例如,以神经系统突触结构为例,论证了人体空间是信息传递的通道。在神经系统中,突触结构是神经元之间在功能上发生联系的关键部位,在神经传导过程中起着重要作用,也是信息传递的关键部位。这个过程中,突触间隙的正常与否直接影响到突触前膜内的神经递质能否得到正常释放与传递。

总之,人体中几乎所有功能的实现,都是离不开正常空间的参与,人体空间一旦失常,疾病由此而生。

将人体空间纳入认知具有多重意义

张克镇指出,认识人体空间,不仅有助于我们认识生命规律与疾病规律,对于诊断、治疗、预防疾病也具有重要意义。

首先,认识到人体空间,有助于实现对疾病的早期诊断和有效预防。目前,在临床上,惯性思维使我们一直以实体为中心对疾病进行诊治与预防,但这种诊治方式造成的直接后果是,只有当实体出现明显异常之后,才能被现有仪器检查出来并得以明确诊断。

假如我们将空间纳入到认知视野,这种情况将得到改观。因为,通过人体空间的规律,可以更直观地诊断疾病。不仅如此,通过人体空间的变化,还可以实现疾病的早期诊断甚至预防疾病的发生,例如,肿瘤的生成、血栓的形成、动脉粥样硬化的形成等(见图1和图2)。如果我们了解了空间的规律,就会在器质性疾病形成之前便发现空间的异常变化并进行有效干预,避免疾病进一步发展,甚至可以预防疾病的发生。

其次,认识到人体空间,会对疾病的治疗起到指导作用。因为很多疾病治疗的原理,正是在于恢复其正常的空间。所以说,无论是宏观上某些异常组织的切除还是微观上细胞代谢的正常恢复,都离不开对空间的改变。

第三,当我们认识到人体空间的规律之后,治疗疾病的途径可以更广泛。治疗思路的改变尤其是用药途径的变革,会使临床治疗变得更直接、更简单、更有效,也会更安全。

第四,认识到人体空间,对病因的认识也将重新定位。

第五,认识到人体空间,有助于更深入地了解生命运行规律。因为,生命是一个开放的复杂巨系统,在生命正常新陈代谢过程中,各个组成部分本身正常还远远不够,它们之间的相互关系及在生命新陈代谢过程中的协调是否正常,同样是保持生命正常运行的重要前提。

认识人体空间,破解“经络究竟是什么”医学难题

经络是中医体系的核心与灵魂。但若问起“经络是什么”,往往令人有“只可意会,不可言传”之感。经络究竟为何物,也成为长期以来一直困扰医学界的一大难题。张克镇的最新研究成果,或许可以为我们认识中医经络构建一个具象化概念。

张克镇认为,从人体空间的角度来看,经络是存在人体中相对稳定、相对有序的空间。这一结论不仅符合传统中医经典的描述,也能被现代科学实验所证实,被临床实践所验证。

张克镇表示,传统中医经典已经在多处、从多个角度描述了经络的空间特性。例如,《黄帝内经》中有记载,“夫十二经脉者,内属于腑脏,外络于肢节”,即人的五脏六腑、四肢百骸、皮肉筋骨等通过经络联结成一个有机整体,并使之保持相互协调统一,完成各种功能。可见,经络是沟通与协调人体各种组织器官的途径或通道。

现代科学实验则有效证实了经络作为空间的特性。例如,1950年初期,日本中谷义雄、法国Niboyet等用直流电通过患者的皮肤时,证实古典经络与穴位的导电量较一般部位更高,并推断出“间液”(组织液)的相对含量较高是经络低阻特性的根源。而经络组织液含量较高的原因,正是由于它所具有的空间特性使然。

此外,经络的空间特征也能在针灸治病时得到证实。针灸实践中,经验丰富的针灸师手下会直接体会到经络的空间感。

而从人体形态结构方面,也能看出人体空间与经络的特征相符。人体无论皮肤还是内脏,无论是软组织还是坚硬的骨骼,组织与组织之间,细胞与细胞之间,甚至原子与原子之间,空间无处不在。也只有空间才能把人体中各种不同的组织、不同的细胞,甚至人体内外连结为一个相互通达且适度开放的整体。

人体空间理论框架为中西医沟通融合搭建桥梁

作为医学,无论中医还是西医,都旨在为人类健康服务,二者理应相互融通,共同造福人类。但是实际上,中西医之争却从近代持续至今,不断争夺舆论场的话语权。此次新冠肺炎疫情暴发,令中西医的沟通和融合呈现出一定的舆论新面貌。

疫情发生以来,党中央、国务院多次强调坚持中西医结合治疗。多地推动中医药及时全面深度介入诊疗全过程,打出中西医结合救治“组合拳”,有效降低了轻症变成重症、重症变成危重症的发生率,提高了治愈率。可以说,推动中西医沟通融合正在迎来一个良好契机。

张克镇提出的人体空间理论及其研究成果,也为中西医相互融通架起了一座桥梁。

对于中西医长久以来的矛盾,张克镇分析称,此前,中医赖以支撑的理论基础没有被客观认知,尤其是缺乏对经络本质及中医治疗原理的重新认识,这就导致舆论普遍认为,中医“确有奇效”,却又“不合科学方法”,与现代医学逻辑无法兼容。但在人体空间理论的框架下,中医和西医则能够找到对话的基础。

张克镇表示,人体中存在的空间这一客观事实,无论是解剖学还是更微观的细胞学层面,乃至分子生物学层面,都能被我们用肉眼或仪器所直观地认识到,这证明中医体系与现代医学或科学原理并不矛盾。从治疗层面来看,恢复正常的人体空间是治愈各类疾病的关键前提。在这一视角下,平时难以理解的中医诊治思路,与西医学的思维逻辑也并无矛盾。

谈到对新冠肺炎的认识,张克镇认为应从空间的角度来重新认识本病,病毒并不是唯一的病因。

首先寒湿的气候会导致人体皮肤及软组织空间收缩狭窄,导致微循环障碍、影响免疫功能的正常发挥,同时导致皮肤排出体内水湿的能力下降;第二,循环障碍后进一步导致气管、支气管的空间障碍,痰液无法正常代谢吸收;第三,肺泡及其中的毛细血管上皮细胞处于炎性水肿状态,影响到正常的血氧交换,进一步导致免疫力的下降。这些过程中是由于人体内环境失常,病毒才有条件在体内过度繁殖、致病。而中医的治疗,正是通过恢复空间通道、改善循环,来恢复人体自身的功能、祛除多余的水湿,当人体功能恢复正常后,病毒自然无法在人体内过度繁殖致病。由此可见病毒并不是唯一的病因,空间失常后的人体内环境失常,使得病毒过度繁殖才是导致疾病的关键。凡是影响到空间的因素,都可成为导致本病的病因。

从新冠肺炎死者的肺部切片上能看到有黏液性的分泌物,且肺部已经不似正常“海绵样”触感,而变成了实体。从实体角度来看,这些病理变化“不打开永远也不知道”,但从人体空间的角度去认识的话,是可以在病变早期得以发现和治疗的,这也正是中医能够在病毒导致的传染性疾病中“轻症治愈率高”且能“降低重症转化率”的关键。

总之,认识到人体空间的存在,不仅能使中医医学基础理论得以补充与完善,更能对当前临床上诊断、治疗、预防等多方面存在的不足予以完善。同时,从人体空间这个崭新视角研究传统中医理论与临床实践经验,很容易与现代医学及现代科学的语境与原理相兼容,为中西医学之间架起一条沟通融合的桥梁,使人类医学体系变得更为圆融与完美,更好地造福人类健康。(胡瑞鹰 郝伟凡)

(转自人民网)(责编:邱越、袁勃)

发表评论